- Hommes & Libertés : Dans la première moitié de votre livre, vous soulignez la nouveauté que représentait la doctrine française de lutte antisubversive qui naît au sein d’une génération d’officiers de l’armée française lors des guerres d’Indochine et d’Algérie. En quoi s’agissait-il d’une doctrine originale ?

Marie-Monique Robin : Cette doctrine française de lutte antisubversive était effectivement nouvelle. Elle est née au sein d’une génération d’officiers qui, après avoir connu l’humiliation de la défaite française de 1940, puis la Résistance durant laquelle ils avaient été confrontés aux méthodes de la Gestapo, se trouvaient en présence au Viêt-Nam d’une guerre populaire organisée par les communistes qui menaçait un des fleurons de l’empire colonial français. Sa perte aurait été pour eux un nouveau drame qu’il fallait à tout prix éviter. Comme, à leurs yeux, une solution politique était impensable (c’était « l’abandon »), ils envisageaient uniquement des réponses militaires. C’est dans cette lutte

contre un ennemi qui s’appuyait sur toute une population et recourait à une mobilisation politique qu’a été élaborée la doctrine française de la guerre antisubversive. Elle consiste, en particulier, à reprendre à son compte et à retourner contre leurs auteurs certaines méthodes de la guerre révolutionnaire comme la propagande auprès de la population,

baptisée « action psychologique », et d’y ajouter la recherche du renseignement par tous les moyens, y compris la torture.

Parmi les pères de cette doctrine française, on trouve des officiers comme

le colonel Charles Lacheroy, que j’ai rencontré lors de mon enquête, le capitaine Paul-Alain Léger, spécialiste des opérations d’intoxication de l’ennemi pendant la Bataille d’Alger, et le colonel Roger Trinquier, l’auteur de La guerre moderne, publié en 1961, un ouvrage qui deviendra ensuite une référence aux États-Unis à la veille de leur engagement

au Viêt-Nam et en Amérique latine à l’époque des dictatures militaires. Même si, dans ces pays, je me suis rendu compte que le grand vulgarisateur de cette nouvelle technique de guerre a été, à travers ses livres comme Les Centurions, l’écrivain Jean Lartéguy qui en a donné

une image populaire et romanesque.

- Était-ce vraiment nouveau ? La torture était présente en Indochine, par exemple, dès les débuts de la colonisation.

Il est vrai que les conquêtes coloniales ont été marquées par des violences à l’égard de populations et que la torture a toujours fait partie de l’arsenal des pratiques policières dans les colonies, mais il s’agit désormais d’une théorie globale de la guerre antisubversive. Elle part de l’idée que l’ennemi prend la forme d’une organisation politique invisible mêlée à la population civile et qu’on ne peut connaître ses chefs et ses cadres que par une guerre de renseignement reposant sur des arrestations massives de « suspects » civils et leur interrogatoire, au besoin sous la torture. Cette idée d’un « ennemi intérieur » systématise le concept de « cinquième colonne » utilisé par les franquistes dans la guerre d’Espagne. Une fois que les chefs et cadres de l’organisation ennemie sont identifiés, on ne peut s’en débarrasser qu’en les assassinant, d’où le recours à des « escadrons de la mort » — le général Paul Aussaresses m’a confirmé qu’on appelait son équipe pendant la bataille d’Alger « l’escadron de la mort » ; le terme sera repris en Amérique latine. Cette doctrine a aussi l’ambition de reprendre les armes politiques de l’ennemi, en particulier la propagande auprès de la population pour obtenir son soutien, l’« action psychologique ». Recherche du renseignement et « action psychologique » impliquent la

technique du « quadrillage » des zones dont on veut contrôler la population et éliminer l’ennemi.

Toute une génération d’officiers français a adopté cette doctrine et l’a

mise en pratique en Algérie. Beaucoup arrivaient directement d’Indochine, où ils avaient connu l’humiliation d’une défaite qu’ils ne voulaient surtout pas revivre et aussi l’horreur des camps de prisonniers du Viêt-minh qui avaient contribué à faire disparaître leurs scrupules au moment où ils se lançaient, en Algérie, dans une nouvelle guerre contre ce qu’ils ressentaient comme le « même ennemi » (ils avaient d’ailleurs tendance à dire « les Viêts » pour désigner l’ennemi)1.

Lacheroy m’a expliqué que, dans ce nouveau type de conflit, ils en étaient

venus à faire une croix sur tout ce qu’on leur avait appris à l’École de guerre et à définir une autre manière de combattre. Cette doctrine a été reprise à leur compte dès le début de la guerre d’Algérie par les principaux chefs de l’armée française, à l’École de Saint-Cyr, à l’Institut des hautes études de la Défense nationale, à l’École supérieure de guerre et reprise dans des revues comme la Revue militaire d’information2. Mise en pratique par l’état-major en Algérie, elle obtient le soutien d’hommes politiques comme Max Lejeune, Robert Lacoste ou Maurice Bourgès-Maunoury, ministre de la Guerre dans le gouvernement Guy Mollet en février 1956, puis ensuite président du conseil, qui confie comme ministre de la Guerre à Lacheroy les rênes d’un nouveau service d’information et d’action psychologique.

- La Bataille d’Alger en a été le laboratoire ?

Après avoir été mise en pratique localement dès 1955, elle est appliquée

ouvertement lors de la Bataille d’Alger en 1957, quand les services de police passent complètement sous la coupe de l’armée. C’est elle qui organise le quadrillage et qui, par des interrogatoires massifs, parvient à identifier tous les éléments de l’organisation clandestine du FLN. Une

note du général Massu qui reprend alors mot pour mot un passage de La guerre moderne de Trinquier se termine par ces mots : « Nos lois actuelles sont inadaptées au terrorisme pour la simple raison que cette forme d’agression n’avait jamais été envisagée ». La torture, on le

sait, est employée de manière systématique. Le mot n’apparaît par écrit dans aucun rapport officiel, mais une directive du général Massu dit, par exemple, que, lorsque la persuasion ne suffit pas, « il y a lieu d’appliquer les méthodes de coercition ». Et la « corvée de bois » permet de faire disparaître des militants du FLN identifiés ainsi que, après leur « interrogatoire », des personnes que la torture a trop « abîmées » (l’une des techniques consistant à jeter les victimes depuis un hélicoptère, ce que les militaires argentins feront à leur tour3).

Après l’expérience jugée concluante de la Bataille d’Alger, la doctrine est

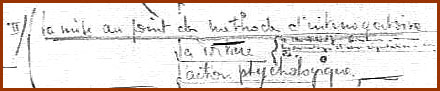

ensuite diffusée très officiellement en Algérie au Centre d’entraînement à la guerre subversive, qu’on surnommait « l’école Bigeardville », ouvert le 10 mai 1958 dans le hameau de Jeanne-d’Arc, près de Philippeville. L’un des officiers qui y donnait des cours, le général Raymond Chabannes, alors capitaine, m’a montré le plan manuscrit de son cours sur les « méthodes d’interrogatoire » où on peut lire en toutes lettres les mots

« torture » et « génératrice » (ainsi que le plan dactylographié du même cours où ces mots étaient remplacés par d’autres).

- Beaucoup des promoteurs de cette doctrine se sont retrouvés en 1961 dans les rangs de l’OAS ?

C’était logique dans la mesure où cette doctrine était fondée dès son origine sur le refus de toute solution politique et où ses défenseurs étaient les partisans d’une réponse uniquement militaire. Ses promoteurs les plus zélés, dont la plupart des cadres des 5e bureaux dissous en

1960 par le ministre des Armées Pierre Messmer car hostiles à la nouvelle politique algérienne du général de Gaulle, sont ensuite passés au putsch d’avril 1961, puis à l’OAS. Comme les colonels Charles Lacheroy, Antoine Argoud, Jean Gardes, Pierre-Yvon Château-Jobert et bien d’autres.

Mais d’autres ont été envoyés ailleurs par Pierre Messmer, pour, à la fois,

les écarter et les utiliser, tels, en janvier 1961, le colonel Roger Trinquier, les capitaines Yves de La Bourdonnais et Roger Faulques, qui sont envoyés au Congo belge pour lutter contre Lumumba et ses partisans (ce qui n’empêchera pas certains d’entres comme Paul-Alain Léger de

rejoindre l’OAS au retour du Congo). C’est dans ces circonstances que dix officiers de liaison dont le commandant Aussaresses sont envoyés, au début de 1961, avant que ne se déclenche le putsch d’Alger, auprès de l’attaché militaire français à Washington, puis comme instructeurs au Special Warfare Center de Fort Bragg (Caroline du Nord), où Lacheroy avait lui-même enseigné quelques années plus tôt, pour former des officiers américains qui se préparent à combattre au Vietnam, ainsi qu’à l’école d’infanterie de Fort Benning. D’autres sont envoyés en 1962 en

Espagne comme le colonel Robert Servant où il rencontre à l’École d’état-major le futur général et dictateur argentin Reynaldo Bignone, qu’il retrouvera à Buenos Aires de 1974 à 1976 comme chef de la mission militaire française, au moment où la junte dont fait partie Bignone prépare son coup d’État militaire.

- Comment cette doctrine a-t-elle été enseignée aux États-Unis et en Amérique du sud ?

L’expérience française de la guerre antisubversive en Algérie intéresse dès les années 1950 certains milieux politiques et militaires d’Amérique latine, ceux-là mêmes qui établiront peu après les dictatures. Pendant la guerre d’Algérie, le nombre de stagiaires étrangers à l’École supérieure de guerre à Paris augmente (avec un pic en 1956-1958), dont beaucoup de latino-américains (24% de Brésiliens, 22% d’Argentins, 17% de Venezueliens et 10% de Chiliens) et ils font des « voyages d’information » en Algérie. Parmi eux, par exemple, de 1957 à 1959, figure le colonel argentin Alcides Lopez Aufranc que l’on retrouvera en 1976 dans

l’entourage du général Videla et que les associations d’enfants de disparus accuseront d’être un des responsables de la torture et des assassinats d’opposants. À l’inverse, dès 1957, en pleine Bataille

d’Alger, deux lieutenants-colonels français spécialistes de la guerre révolutionnaire sont envoyés à Buenos Aires, et, en 1959, un accord secret crée une « mission permanente d’assesseurs militaires

français » en Argentine4.

Le général Bignone m’a dit : « nous avons tout repris des Français : le quadrillage du territoire, l’importance du renseignement dans ce genre de guerre, les méthodes d’interrogatoire… », précisant même devant la caméra que c’est eux qui leur ont appris l’usage de la picana (la gégène) « dans le cadre du renseignement qui est la pierre angulaire de

la lutte antisubversive ». En 1963, les éditions militaires Rioplatense publient la traduction de La guerre moderne de Trinquier, précédée d’une préface où, on peut lire en toutes lettres que Trinquier n’avait

pas hésité à « utiliser la torture dans la guerre révolutionnaire. La torture est le poison particulier contre le terroriste, comme l’artillerie antiaérienne est l’arme de l’aviateur et la mitraillette celle du soldat ».

En même temps, des Américains, confrontés au risque de guérillas communistes en Amérique latine et au Vietnam, s’y intéressent aussi. L’un des premiers est le sénateur Kennedy, qui se rend en Algérie pendant la guerre, puis, une fois président, charge son secrétaire d’État à la Défense Robert McNamara de demander à Messmer des experts français. Quand j’ai demandé à Pierre Messmer si c’était alors un moyen de se débarrasser d’officiers ultras partisans de l’Algérie française, il ne l’a pas confirmé, mais il a reconnu, par exemple, que, dans le cas du colonel Robert Servant, s’il avait été envoyé à Madrid puis en Argentine, c’est que ses sympathies allaient du côté des putschistes.

À partir du milieu des années 1960, les Etats-Unis prennent l’initiative dans l’enseignement de la guerre antisubversive, notamment à l’« École des Amériques » installée en 1963 dans la zone du canal de Panama, même s’il y a continué à y avoir des instructeurs français, là et dans les autres écoles de ce genre du continent américain, dont, au Brésil, le centre d’entraînement des forces spéciales créé à Manaus en 1964 par le maréchal Castello Branco peu après son coup d’État et qui était une « copie de Fort Bragg ».

À ces missions officielles s’ajoute qu’après la fin de la guerre, un certain

nombre de chefs de l’OAS ont été incités par le ministère de l’Intérieur à partir en Argentine en vertu de l’accord franco-argentin signé en 1964 pour favoriser l’émigration de pieds-noirs dans ce pays. Tel Bertrand de Parseval, contacté ainsi à sa sortie de prison, que l’on suspectera plus tard de coopérer avec les escadrons de la mort en Argentine, y compris d’avoir aidé à l’enlèvement en 1977 des deux religieuses françaises Alice Domont et Léonie Duquet proches des « Mères de la Place de Mai » qui ont ensuite disparu (un tribunal français a condamné le capitaine de frégate Alfredo Astiz en 1990 par contumace à la réclusion à perpétuité

pour ces enlèvements et assassinats…).

En Argentine, on retrouvera aussi Lacheroy et d’autres officiers spécialistes de la guerre antisubversive devenus entre temps des chefs de l’OAS comme le colonel Jean Gardes (condamné à mort par un tribunal militaire en juillet 1961 et qui arrive en Argentine en 1963), le général

Paul Gardy ou le lieutenant Jean-Marie Curutchet (qui s’était fait connaître dès 1957 pour un massacre de quarante et un civils algériens avant de devenir un des tueurs de l’OAS). Une fois dans le pays, ils ont été sollicités comme formateurs par l’armée argentine.

Un fait notable est la manière dont a été utilisé dans ces écoles, lors de ces formations de militaires américains et sud-américains, le film La Bataille d’Alger de Gillo Pontecorvo. En l’absence de

documents filmés, cette fiction dont les scènes sont reconstituées, même si elle a été tournée pour dénoncer les crimes de l’armée française, est le seul film montrant les techniques de la guerre antisubversive. Ce détournement continue, puisque qu’il a été projeté récemment au

Pentagone dans le contexte de la guerre d’Irak et est montré régulièrement en Israël aux officiers de l’armée.

- Vous avez fait une enquête formidable, mais votre désapprobation de la plainte de la LDH contre le général Aussaresses est étonnante. La LDH a été à l’initiative des seules poursuites possibles contre lui

5, non pas pour avoir relaté les faits, puisqu’on ne peut que se féliciter de ce que la vérité commence à être dite, mais pour avoir justifié la torture comme une pratique parfaitement normale et prôné le recours éventuel à ces

mêmes méthodes si le besoin s’en faisait sentir à nouveau.

Il est vrai que le général Aussaresses justifie ce qu’il a fait et continue à

préconiser la torture dans des circonstances analogues. Invité en janvier 2002 d’une émission spéciale de la chaîne américaine CBS « 60 minutes » sur ce sujet, il a déclaré que la torture était « le seul moyen de faire parler un terroriste d’Al-Qaida ». Ce n’est pas le cas des officiers américains anciens du Special Warfare Center de Fort Bragg que j’ai rencontrés et qui se souviennent de l’enseignement d’Aussaresses sur la torture et les assassinats de prisonniers. Ils m’ont dit : « c’est un mauvais calcul non seulement d’un point de vue moral, mais aussi technique » ; « en ce moment en Irak, nous faisons exactement […] les mêmes erreurs que les Français en Algérie ou les Américains au Viêt-nam ». Il s expliquent, en particulier, que c’est à partir de l’enseignement des instructeurs français incluant les techniques de torture (gégène, technique du « sous-marin », du « chevalet », etc.) et celles des escadrons de la mort (victimes jetées à la mer par hélicoptère) qu’a été montée en 1967 l’opération Phénix à Saigon, qui est une copie, en tout point, de la Bataille d’Alger sur une plus grande échelle et dont le bilan sera, selon les estimations, de 3 0 000 à 60 000 morts. Et, eux, m’en ont parlé comme d’un « programme monstrueux […] qui a coûté la vie à au moins 20 000 civils innocents ». Il est vrai qu’en revanche, le général Aussarresses considère comme parfaitement normal l’application de ces méthodes en Algérie et au Viêt-Nam tout comme leur utilisation actuelle « contre Al-Qaida ». Mais, pour que l’on sache enfin la vérité sur les tortures et assassinats perpétrés par l’armée française en Algérie, il est important que les auteurs de ces pratiques parlent.

- Outre le fait que ses déclarations comportent des mensonges manifestes6, la peine d’amende assez dérisoire à laquelle il a été condamné pour « apologie de la torture » suite, encore une fois, à l’appréciation qu’il porte sur la torture et non en raison de ses récits, après plainte de la LDH, ne l’a pas empêché de répondre ensuite à vos questions…

Oui, mais on peut craindre que ce procès incite les auteurs de ces pratiques à se taire.

- Vous montrez aussi que, pendant les dictatures d’Amérique du Sud, la coopération des gouvernements français avec les juntes au pouvoir s’est poursuivie.

Oui. On peut citer la visite officielle à Buenos Aires, en octobre 1977, de

Michel Poniatowski, représentant personnel du président Valéry Giscard d’Estaing et ses propos publiés par La Nacion : « Le terrorisme constitue une situation de guerre, et tous les États sont solidaires pour le combattre. La France est solidaire de toutes les luttes contre le terrorisme ». Dans les années 1970, les dossiers des disparus français en Argentine ont été, le plus souvent, bien mal défendus par la France. Et le Plan Condor a frappé y compris à Paris deux exilés, uruguayen et bolivien, opposants aux dictatures de leur pays.

- Votre film a été de nouveau diffusé à la télévision, cette fois sur Arte, en septembre 2004, en même temps que paraissait votre livre. Mais on est frappé par le fait qu’ils ne suscitent, ni de la part des institutions, ni de la part de la presse, les réactions qu’ils devraient susciter.

En Argentine, la diffusion sur Canal Plus de mon film en septembre 2003 a

provoqué, selon la formule du journaliste engagé dans le combat pour établir la vérité sur la junte Horacio Verbitsky, une « commotion nationale », car c’était la première fois que des généraux de la junte reconnaissaient que les « disparitions » étaient une technique de guerre programmée et planifiée. Suite à cela, l’un d’eux, le général Diaz Bessone, a même été traduit devant un conseil de guerre.

Mais en France, rien de tel. En septembre 2003, les députés Verts Noël

Mamère, Martine Billard et Yves Cochet ont déposé une demande de commission d’enquête parlementaire sur le « rôle de la France dans le soutien aux régimes militaires d’Amérique latine de 1973 à 1984 » devant la commission des Affaires étrangères de l’Assemblée nationale, présidée par Édouard Balladur, qui a rejeté la demande en décembre 2003.

La seule réaction officielle positive a été celle du médiateur de la République Bernard Stasi qui, le 10 mars 2004, en remettant à mon film le prix du « meilleur documentaire politique de l’année », a déclaré : « J’ai été bouleversé par ce documentaire et je dois dire que j’ai honte pour la France… J’espère que nous aurons le courage de faire toute la lumière sur cette face cachée de notre histoire pour que nous ayons enfin le droit de nous revendiquer comme la patrie des droits de l’homme… » Mais les

choses, à ce jour, en sont restées là….

- « Nous n’arrêtions pas d’appeler les fellaghas les «Viêts» » a expliqué à l’auteur le général Raymond Chabannes (p. 61). Et une note de service datée du 31 mai 1956 du général Noiret conservée au Service historique de l’armée de terre déplore l’utilisation de l’expression « le Viêt » pour « désigner notre adversaire actuel »…

- La Revue militaire d’information publie, début 1957, un numéro entier consacré à la « guerre révolutionnaire », avec un tirage exceptionnel de 52 000 exemplaires.

- En Algérie, lorsqu’on repêchait des cadavres, on parlait des « crevettes Bigeard ». En Argentine, on a appelé « transfert » l’opération consistant à jeter vivants dans la mer, depuis un avion, des « subversifs » préalablement endormis par une piqûre de Penthotal.

- Cet accord figure dans les archives du Quai d’Orsay : Série B. Amérique 1952-1963. Sous-série : Argentine, n°74. Cotes : 18.6.1. mars 52-août 63.

- Il n’est pas exact que son livre « lui a valu deux procès : un pour » complicité d’apologie de crimes de guerre « , à l’initiative de la Ligue des

droits de l’Homme ; et un autre, intenté par le Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples, qui l’accuse de « crimes contre l’humanité » ». Le MRAP a bien déposé plainte, mais, les faits étant amnistiés en vertu des Accords d’Évian approuvés en France par référendum, aucune instruction n’a pu être ouverte à leur sujet. - Parmi les mensonges manifestes d’Aussaresses, on peut citer l’affirmation de son ignorance quant à l’assassin de Maurice Audin ou encore l’affirmation que le magistrat « en contact permanent avec le ministre de la Justice François Mitterrand » aurait été le juge Jean Bérard. Les travaux des historiennes Sylvie Thénaut et Raphaëlle Branche ont montré que le magistrat qui s’efforçait d’informer régulièrement le ministre de la Justice et qui avait été nommé pour rompre avec la logique coloniale de son prédécesseur Paul Susini et des autres magistrats qui acceptaient de se comporter en auxiliaires de l’armée, était le procureur général près de la Cour d’appel d’Alger Jean Reliquet. Tenu à l’écart par les militaires, il informait le ministre des cas de torture dont il avait connaissance par les plaintes des détenus et demandait aux militaires des sanctions.