Présentation de l’éditeur

Le premier grand débat transnational sur le retour d’œuvres spoliées dans leurs pays d’origine n’est pas issu des bouleversements du XXe siècle, mais de la désagrégation de l’Empire napoléonien en Europe.

Entre 1794 et 1812, la France révolutionnaire puis impériale confisque plusieurs milliers d’œuvres d’art et de livres précieux dans les pays occupés par ses armées. Cette politique d’appropriation, légitimée par l’idée que les arts, fruits du « génie de la liberté », doivent revenir au « pays de la liberté », entraîne un vaste transfert d’objets culturels vers Paris, principalement au Louvre et à la Bibliothèque nationale. En 1814 puis 1815, revendiquées par leurs pays d’origine, ces œuvres leur sont en grande partie restituées. De Goethe à Stendhal en passant par Walter Scott ou les frères Grimm, cet enjeu mobilise l’intelligentsia européenne, préfigurant des controverses qui suivront d’autres fins d’empire emblématiques : les restitutions en Europe après la dissolution du « Reich» nazi, les revendications postcoloniales formulées en Afrique après les indépendances des années 1960, les réflexions amorcées vers 1991 sur l’avenir des patrimoines annexés et déplacés par l’Union soviétique avant sa dissolution et, depuis 2017, le retour du débat sur les restitutions de biens culturels aux pays anciennement colonisés.

En appréhendant le moment 1815 comme la matrice de nos questionnements actuels, Bénédicte Savoy nous invite à repenser la notion de patrimoine dans une perspective relationnelle, où les « objets de musée » ne sont plus seulement des entités matérielles et esthétiques, mais aussi des capsules d’histoire, de mémoire et de conscience collective.

Bénédicte Savoy : « Les restitutions de biens culturels ne réparent pas, elles sont un nouveau point de départ »

Par Ludovic Lament. Entretien publié par Mediapart le 29 janvier 2026.

Dans un de ses livres précédents, l’historienne de l’art Bénédicte Savoy avait documenté les débats, encore trop méconnus en Europe, portés par des intellectuels et militants africains sur la restitution des œuvres après la vague des indépendances, à partir de 1960.

Avec 1815, le temps du retour, texte érudit et stimulant qui vient de paraître à La Découverte, l’universitaire remonte un peu plus loin dans le temps, pour documenter un autre moment clé dans la fixation des débats sur le retour d’objets spoliés : durant cette année 1815, lorsque le Louvre, devenu un « super-musée, comme il n’en existe nulle part dans le monde », finit par être démantelé, pour restituer aux voisins européens les chefs-d’œuvre volés par les armées de Napoléon.

En poste à l’université technique de Berlin depuis 2003, Bénédicte Savoy est d’abord connue du grand public pour avoir corédigé à la demande de l’Élysée, en 2018, avec Felwine Sarr, un rapport sur la restitution du patrimoine culturel africain, qui fait toujours référence sur ce sujet sensible.

Son nouveau livre, adapté d’une série de conférences données en 2024 au Prado de Madrid, entre dans la finesse des argumentations des années 1814 et 1815, alors que l’Empire napoléonien s’effondre. Celles-ci résonnent très fortement avec les crispations, deux siècles plus tard, de certains grands « musées universels » d’aujourd’hui, du Louvre au British Museum. On y discute des manières de retourner les œuvres, des lieux à inventer pour accueillir les objets retrouvés, des façons de les « reconnecter » à leur société d’origine, ou encore de l’urgence à repenser notre rapport aux empires finissants…

Mediapart : Dans la foulée du discours d’Emmanuel Macron fin 2017 à Ouagadougou (Burkina Faso), promettant de restituer des œuvres spoliées aux Africain·es, vous conseilliez d’« aller dans la joie » sur le chemin des restitutions. Où en est-on huit ans après ?

Bénédicte Savoy : Il y a vraiment eu un avant et un après. Un peu comme la chute du mur de Berlin. Auparavant, lorsqu’on leur parlait du sujet colonial, les musées européens étaient en plein déni de réalité. En Allemagne, cela allait jusqu’à dire qu’il n’y avait pas eu de passé colonial allemand, ce qui est une fiction historique.

Aujourd’hui, certains pays ont ouvert les yeux, comme l’Allemagne. D’autres se sont décrispés, comme en France, où il est possible de parler de ces choses, même si cela reste difficile. Et du côté de certains pays anciennement colonisés, sur le continent africain – mais je pense aussi au Cambodge ou à l’Indonésie –, de premières restitutions ont montré que ce retour de choses est possible.

Redoutez-vous que les extrêmes droites fassent des restitutions un élément de leur bataille culturelle ?

C’est l’inquiétude. J’espère que la fenêtre historique ouverte depuis 2018 ne va pas se refermer. En Allemagne, l’Alternative pour l’Allemagne (AfD) s’est déjà emparée du sujet au Bundestag. De manière plus générale, avec la transformation de l’ordre mondial et le retour des impérialismes, le sujet des restitutions paraît moins à l’ordre du jour.

En Allemagne, jusqu’à l’attaque du Hamas en octobre 2023 et la réplique d’Israël, c’était le sujet numéro un des pages et émissions culturelles. Avec la guerre en Ukraine, et Gaza, je note que la question postcoloniale a été un peu reléguée dans les agendas. Mais ce n’est pas le cas partout. En France, cela se poursuit un peu. Et d’autres pays, qui étaient en retrait, se saisissent désormais de la question, comme l’Espagne ou l’Italie.

Dans le film « Dahomey », de Mati Diop, des étudiant·es d’une université du Bénin se réjouissaient de la restitution de vingt-six premiers objets en 2021, mais réclamaient les milliers d’autres pièces toujours dans les réserves du Quai Branly. Cela ne traîne-t-il tout de même pas trop ?

Les restitutions sont un point de départ, sûrement pas un point final. Elles mettent en route des discussions qui sont parfois longues, pénibles, contradictoires, n’aboutissent pas. Les reconnexions des œuvres avec leurs sociétés d’origine sont des processus longs. En 1815, lorsque les œuvres prises au roi de Prusse, puis montrées au Louvre, sont revenues à Berlin, un débat s’est engagé sur le lieu où les montrer. Et il a fallu quinze ans pour qu’un musée public ouvre, l’Altes Museum, en 1830.

Le film de Mati Diop le montre bien : le patrimoine n’est pas une chose monolithique que l’on bouge d’un point A à un point B. Des discussions se mettent en place, des traumatismes s’expriment, la parole se libère. C’est tout cela, le patrimoine. À juste titre, le Bénin peut trouver ce temps trop long, ne pas être content parce qu’il n’a même pas eu le choix des objets qui lui revenaient. Oui. Mais tout cela ne peut être dit qu’à partir du moment où quelque chose a été mis en route, où une brèche a été ouverte dans ce mur de Berlin.

Les débats de la société civile importent-ils presque plus, à vos yeux, que le fait de restituer précisément chaque pièce ?

Non, parce qu’il faut qu’il y ait restitution pour qu’un débat s’enclenche, du côté des pays dépossédés. Aucune société ne se met à parler de son patrimoine quand il n’est pas là. Si le patrimoine d’une ville ou d’un pays se situe à 5 000 kilomètres, il est peu probable que les autorités lancent une grande réflexion sur le type de musée qu’il faut bâtir.

Et en Europe ?

Un travail historique transparent aurait pu être mené par les musées de longue date. Mais je constate que ce sont les menaces de restitution qui mettent en route la discussion. C’est seulement à partir du moment où l’on dit au Humboldt Forum de Berlin qu’il doit rendre les bronzes du Nigeria que le musée se défend publiquement, et que d’autres historien·nes s’en mêlent.

C’est seulement à partir du moment où nous écrivons, avec Felwine Sarr, que le musée du Quai Branly est une accumulation de séries systématiques d’expéditions scientifiques qui, toutes additionnées, donnent à voir un système spoliatoire, que le Quai Branly se décide à mener ce qu’il a nommé une « contre-enquête ». Cela a donné son excellente exposition, sous le commissariat de Gaëlle Beaujean, sur la mission Dakar-Djibouti.

Le Quai Branly reconnaissait dans cette exposition, pour la première fois, que beaucoup de pièces avaient été volées pendant cette mission – par exemple le fameux « boli » du Mali. Maintenant que des historien·nes ont fait le travail, et que même le musée en a pris acte publiquement, pourquoi ces objets sont-ils encore en France ? Que manque-t-il pour leur restitution ?

Il manque d’abord, dans certains pays dont la France, des passages devant les parlements. La loi française est dans les tuyaux depuis un moment.

Feu vert du Sénat pour la loi-cadre sur les restitutions

Les élu·es du Sénat ont voté à l’unanimité, mercredi 28 janvier, un texte qui vise à faciliter la sortie de biens coloniaux des collections françaises. Jusqu’à présent, le principe d’inaliénabilité des collections publiques en France complique ces restitutions, qui ne peuvent se faire qu’au compte-gouttes, à travers des lois spécifiques. Ce projet porte sur les biens acquis entre 1815 et 1972, année de l’entrée en vigueur d’une convention spécifique des Nations unies sur le sujet. Le texte prévoit notamment la la création d’une « commission nationale permanente » et d’un « comité scientifique bilatéral », qui se prononceraient, pour chaque objet, sur le caractère illicite ou non de son acquisition. Il a été transmis à l’Assemblée nationale pour un dernier examen.

Il manque peut-être encore aussi une forme de culture générale, de la part du public, sur les conditions dans lesquelles ces collections se sont formées. Car une fois que l’opinion est au courant, il me semble que son aptitude à dire oui à d’éventuelles restitutions est très proche. En Allemagne, pendant huit ans, un consensus s’est formé, sur la nécessité de rendre ces objets, en faisant l’analogie avec les biens juifs spoliés. En France, on ne l’a pas fait.

La population française vous semble-t-elle moins prête aux restitutions qu’en Allemagne ?

Le travail de la presse et de la société civile en Allemagne a été très puissant. Tandis que le débat en France a davantage été monopolisé par quelques voix donnant l’impression d’une opposition majeure aux restitutions. Mais il me semble, surtout si j’écoute la génération des moins de 30 ans, et à moins d’un grand backlash conservateur à venir, que l’on y est prêt.

Si l’état de notre monde permet à nouveau, dans quelque temps, de sortir de cette polarisation sur quelques sujets dictés par l’actualité des États-Unis, si l’on arrive à rouvrir un peu l’horizon, ce sujet reviendra vite sur le devant de la scène.

L’Ukraine ou Gaza prouvent la nécessité de revenir à la période coloniale, de l’étudier d’un point de vue historique, si l’on veut se fabriquer des outils d’intelligence du monde contemporain. Parler de restitutions, c’est aussi comprendre les sorties d’empire, la colonisation et les décolonisations inachevées à l’origine de nombreuses crises actuelles.

Vous faites de 1815 une année charnière : un moment où s’amorcent des discussions sur la protection du patrimoine des musées en Europe, mais aussi, à l’échelle mondiale, où s’intensifient des pillages coloniaux par les mêmes acteurs… Comment tenir ces deux réalités ?

Elles marchent ensemble ! L’année 1815 marque le début d’une nouvelle ère : un consensus s’établit en Europe, qui consiste à ne plus s’infliger de blessures patrimoniales à l’avenir. Le traumatisme est si fort, après la violence infligée aux patrimoines européens puis le démantèlement du Louvre, qu’il est décidé, de manière tacite, de ne plus se spolier mutuellement en temps de guerre. En 1870-71, par exemple, il n’y a pas de spoliation majeure à l’intérieur de l’Europe. Bismarck s’y refuse.

En revanche, on assiste à l’extension du domaine du collectionnisme – un modèle d’appropriation qui existait déjà, bien plus tôt, dans les contextes espagnol et portugais. La première victime est l’Égypte, dont les objets vont remplir dans les années 1820 les salles du British Museum, des musées de Berlin et du musée Charles X [le nom du Louvre d’alors – ndlr]. Dans les années 1840, c’est l’actuel Irak, la Mésopotamie. Puis les antiquités américaines, pour la France, à partir des années 1850.

L’Europe décide de ne plus se faire cela à elle-même, mais dans le même temps, elle fait du musée un outil de puissance impériale.

Quel regard portez-vous sur la galerie des cinq continents, ouverte en décembre dans l’ancien Pavillon des sessions du Louvre, où des objets extraeuropéens, surtout prêtés par le Quai Branly, dialoguent avec d’autres chefs-d’œuvre occidentaux ? Ce genre de scénographie, autour des « universels » des cultures, est-il encore souhaitable ?

Le public semble plus nombreux qu’auparavant. C’est une bonne nouvelle. Le Pavillon des sessions avait des allures d’île déserte dans le Louvre. Mais j’ai pris l’habitude, depuis des années, de travailler en équipe – en tandem avec Felwine Sarr pour écrire le rapport, ou avec les collègues internationaux de mon laboratoire à Berlin. Quand on travaille sur ces questions-là, il est très important de ne pas y aller seulement avec son œil d’Européen·ne, ses émotions d’Européen·ne. Ce qui pourrait donner quelque chose comme : « Pas mal, c’est mieux exposé qu’avant », ou « Tiens, il y a plus de monde qu’avant ».

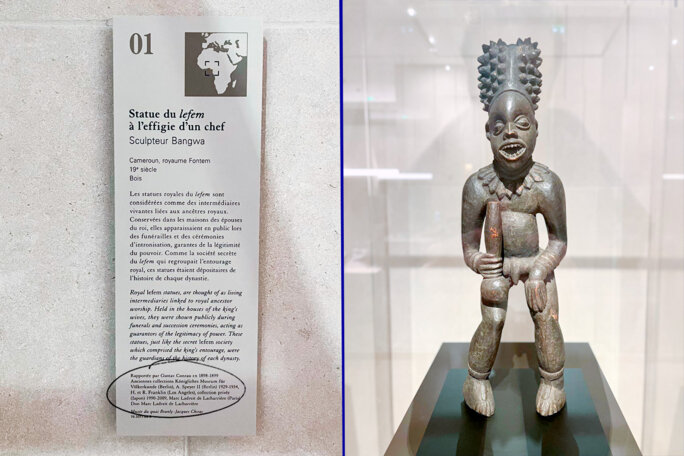

Il faut ouvrir l’autre œil. Et j’ai éprouvé le besoin de visiter le lieu avec mes collègues du Cameroun, notamment parce que la première pièce qui vous accueille dès l’entrée est une très belle pièce de l’ouest du Cameroun [une statue royale du lefem, du XIXe siècle – ndlr], prise par Gustav Conrau, un Allemand qui faisait des « deals » sur place pour acheter des hommes et les faire travailler dans des plantations. Il disposait aussi de budgets du musée ethnologique de Berlin pour acheter ou prendre des œuvres et les lui envoyer.

Et je sais, pour avoir travaillé pendant six ans sur le sujet, que les provenances de ces années-là sont d’une violence inouïe. J’aimerais parler de ce choix d’ouvrir la galerie par une pièce pareille avec mes collègues camerounais·es. Et peut-être qu’ils et elles seront ému·es, ou y verront une forme d’hommage. Je ne le sais pas.

Les cartels précisant l’histoire des objets sont encore peu bavards…

Oui, c’est toujours très léger. Mais cela me fait penser aux débats sur le Humboldt Forum…

Ce musée de Berlin, symétrique lointain du Quai Branly de Paris, dont vous avez claqué la porte du conseil d’administration en 2017, avant sa réouverture, parce que vous redoutiez qu’il recouvre d’« une chape de plomb », comme à Tchernobyl, le sujet des provenances… « Je veux savoir combien de sang est attaché à chaque œuvre d’art », aviez-vous dit dans la presse allemande à l’époque…

Oui. Et à l’époque, les responsables du Humboldt Forum m’avaient expliqué que ce sujet des provenances n’intéressait que moi. Mais ça a fait boom.

Lorsque je visite la salle Cameroun du Humboldt Forum, l’expérience est insupportable. Ce n’est plus un musée – ce qui n’est pas grave en soi –, c’est devenu un monument à la mémoire des villages brûlés. Vous apprenez par exemple que tel élément d’architecture a été ramassé dans la cendre par le colonel X ou Y, après qu’il a mis le feu à tel village ou tel palais. Ou que telle pièce a été prise après que tel chef a été assassiné ou envoyé en exil.

De plus, les explications sont placées au niveau des chevilles, à terre. Mais si vous vous penchez trop, une alarme retentit. Cela fait mal aux oreilles de se pencher sur l’histoire de collections. En résumé, c’est raté : les œuvres d’art qui sont là n’ont aucun moyen de déployer autre chose que leur témoignage de la destruction.

Cela veut-il dire qu’il n’y a plus d’autre alternative que la restitution ?

Sans doute. Mais en attendant que les œuvres repartent, il va falloir trouver d’autres muséographies. Ce qui s’annonce comme un grand défi pour les musées du XXIe siècle, en tout cas ceux de bonne volonté. Parce que toutes les pièces ne repartiront pas, de toute façon. Il y a 500 000 pièces venant de l’Afrique au sud du Sahara dans les musées publics européens. Contre 50 000 aux États-Unis. Environ mille sont exposées au Quai Branly, contre 68 000 dans les réserves. Même si on en rendait 5 000, il en resterait 63 000 en réserve…

Il va falloir réussir à montrer ce qu’il reste, d’une manière transparente d’un point de vue historique, mais sans écraser complètement les cultures que l’on cherche à valoriser.

Compliqué…

Je suis bien contente de ne pas être à la tête d’un musée. C’est bien pratique d’être une universitaire qui peut jouer de toutes ces questions, sans avoir la responsabilité, énorme, écrasante et belle, de gérer cet héritage. Diriger un musée aujourd’hui est une position très inconfortable…

D’après vous, les œuvres, d’Afrique ou d’ailleurs, vivent et évoluent, en fonction des contextes et des déplacements. Vous parlez d’une « agentivité relationnelle ». Ce pouvoir des œuvres évolue-t-il en fonction de leur beauté, ou n’est-ce pas le sujet ?

Dans mon dernier livre, je cite Quatremère de Quincy [1755-1849, qui fut entre autres critique d’art – ndlr], pour qui l’œuvre d’art n’est pas un objet mais un sujet d’art. Il défend déjà l’idée qu’une œuvre agit sur la société qui l’entoure. Il affirme aussi qu’il sera toujours davantage touché par une œuvre, même modeste, dans une petite église d’Italie, que par une toile de Raphaël sortie de son contexte et exposée dans la lumière artificielle d’un musée.Il dit que les œuvres « peuvent se considérer comme des êtres doués d’une espèce d’existence active ».

À la même époque, un diplomate britannique, Robert Stewart Castlereagh [1769-1822 – ndlr], avance une autre idée qui me semble essentielle. Si les anciens empires se refusent à rendre les patrimoines dérobés, ces œuvres vont agir, prévient-il, sur la société détentrice. Et continuer de propager l’idée, de manière inconsciente, auprès des visiteurs et visiteuses des musées, que ce pays est toujours un peu impérial. La présence ou l’absence de patrimoine agit sur les sociétés. En créant des vulnérabilités, ou en propageant des formes de néocolonialisme.

Restituer permet-il de réparer un peu des crimes commis ?

Absolument pas. Bizarrement, le souvenir de ces blessures patrimoniales ne cicatrise pas dans la mémoire collective. C’est même pire : il enfle et les demandes de restitutions ne cessent de s’élargir. Les restitutions sont un nouveau départ, une reconfiguration, une reconnexion – sûrement pas une réparation.